「企業のSNS運用ルールを策定するよう指示されたが、何から手をつければよいか分からない」

このように悩んでいる、企業のSNS担当者の方も多いのではないでしょうか。

SNSの炎上や不適切投稿によるリスクが高まる現代において、SNS運用ガイドラインの整備は、企業の信頼を守るために不可欠です。

ルールがないままだと、担当者の判断に依存し、ささいなミスがブランド毀損につながる危険性もあります。

そこで本記事では、SNS運用ガイドラインの基本的な定義から、具体的な策定手順、そして社内に浸透させるための実践的な運用方法まで解説します。

「実効性のあるガイドラインを策定したい」と悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

1. 企業のSNS運用ガイドラインとは?

SNS運用ガイドラインを理解するために、まずはその定義と、混同されがちな関連用語との違いを解説します。

それぞれの役割が明確になることで、策定手順や運用方法を具体的にイメージできるでしょう。

1-1. SNS運用ガイドラインの定義

企業のSNS運用ガイドラインとは、従業員が公式SNSを運用する際に守るべき行動基準や手順をまとめた、社内向けのルールブックです。

禁止事項を列挙するだけでなく、投稿の承認フローや緊急時の対応手順など、SNSを安全かつ効果的に活用するための運用ルールも含まれます。

例えば、避けるべき表現やコメント対応の範囲といった、SNS運用で迷いやすいポイントを明文化することで、担当者が安心して業務に取り組めるでしょう。

さらに、運用のルールの統一も大切です。

担当者が変わっても発信内容のトーンがばらつきにくくなり、企業の信用やブランドイメージを守ることにつながります。

1-2.「SNSポリシー」「コミュニティガイドライン」の違い

SNSに関する社内外のルールには、SNS運用ガイドライン以外にも「SNSポリシー」や「コミュニティガイドライン」などがあります。

SNSポリシーは、企業がSNSをどのような理念や姿勢で活用しているかを、社外に向けて表明する文書です。

企業の方針や考え方を社会に示すことが目的であり、社内向けに具体的な行動を定めるSNS運用ガイドラインとは目的と対象が異なります。

これに対して、コミュニティガイドラインは、企業の公式アカウントを利用するユーザーに向けて、投稿やコメントに関するルールを定めた文書です。

それぞれの違いをまとめると、次の表の通りです。

| 文書の種類 | 対象者 | 主な目的 | 公開範囲 | 内容の性質 |

| SNS運用ガイドライン | 運用担当者運用関係者 | 業務上の具体的な行動基準を定め、リスク管理と品質維持を行う | 原則社内限定 | 具体的・実践的 |

| SNSポリシー | 社外の顧客取引先社会全体 | SNS利用に関する企業の基本的な理念や姿勢を表明し、透明性と信頼性を確保する | 社外公開 | 抽象的・理念的 |

| コミュニティガイドライン | 公式アカウントを利用する一般ユーザー | 健全なコミュニティを維持するため、ユーザーの禁止行為や免責事項を定める | 社外公開 | 具体的・規則的 |

SNSを安全に運用するためには、SNS運用ガイドラインを含めた上記の3文書を整えることが不可欠です。

SNS運用ガイドライン以外のSNS運用ルールについて知りたい方は、次の記事をご覧ください。

関連記事:【プロ監修】企業にSNS運用ルールは不可欠!作り方4Stepも解説

2. 企業にSNS運用ガイドラインが必要な3つの理由

ここでは、SNS運用ガイドラインが企業に不可欠な3つの理由を解説します。

2-1. 担当者が変わっても投稿品質を維持するため

SNS運用ガイドラインには、担当者の変更による投稿の品質低下や、ブランドイメージのばらつきを防ぐ役割があります。

SNS運用は担当者のスキルや感覚に依存しやすく、担当者が変わるたびに文章のトーンやテーマが変わりがちです。

しかしこれでは、それまでに築いたブランドイメージが損なわれかねません。

例えば、これまで丁寧な言葉遣いで統一されていたアカウントが、担当者交代後に急にカジュアルな表現に変われば、フォロワーは違和感を覚えるでしょう。

そこで、投稿の言葉遣いや絵文字の使い方、表現のルールなどをSNS運用ガイドラインで定めておくことが重要です。

担当者が代わっても投稿の品質とトーンを一定に保て、安定した投稿を続けられるでしょう。

2-2. 業務を効率化するため

SNS運用ガイドラインがあれば、担当者が日々の運用で直面する、投稿内容の確認やコメント対応の判断などの手間を削減できます。

例えば、「この表現は炎上リスクがないか」「この質問にどこまで返信すべきか」など、都度の判断に悩む場面は少なくありません。

こうした迷いが重なることで、投稿1本あたりにかかる対応時間が長引き、ほかの業務への影響が出ることもあります。

SNS運用ガイドラインに投稿前のチェックフローや、コメント返信の範囲・基準などを明記しておけば、判断にかかる時間を短縮し、作業をスムーズに進めることが可能です。

その結果、新たな投稿企画の立案や数値分析など、戦略立案に関わる業務にリソースを振り向けやすくなり、SNS運用の質を高めることにもつながります。

2-3. 緊急時に適切に対応するため

SNS運用ガイドラインは、炎上のような緊急事態に迅速かつ適切な対応を取るために不可欠です。

SNSでは、例えば次のようなトラブルが突然発生することがあります。

- 不適切な発言が拡散される

- 虚偽情報が流布される

- 悪意あるアカウントから攻撃的な投稿を受ける

このような場面で担当者一人に任せるのは負担が大きく、対応を誤って状況が悪化する事態にもなりかねません。

そのため、炎上が起きた際の報告ルートや初動対応の手順などをSNS運用ガイドラインに明記することが重要です。

あらかじめ基準を定めておけば、担当者は迷わずに行動でき、被害を最小限に抑えられるでしょう。

3. 企業がSNS運用ガイドラインに盛り込むべき項目

実効性のあるガイドラインを作成するために、必ず盛り込むべき項目を解説します。

自社用にカスタマイズする際の土台としてご活用ください。

3-1. 基本方針と目的

初めに、SNS運用ガイドラインが何のために存在し、企業としてどのようなSNS活用を目指すのかを明記することが重要です。

SNS運用に対する基本姿勢や、SNS運用ガイドラインの策定理由などを明示しましょう。

例えば、「お客様との誠実な対話を通じて信頼関係を築く」「SNSを通じた情報発信でブランド認知を高める」「炎上や誤投稿による企業イメージの低下を防止する」といった目的を具体的に掲げます。

これにより、後述されるルールの必要性を社員に理解してもらいやすくなるのです。

その結果、SNS運用ガイドラインの形骸化(形だけの存在になること)を避けられるでしょう。

3-2. SNS運用ガイドラインの適用範囲

SNS運用ガイドラインの適用範囲を明確にしましょう。

対象者が曖昧だと、ルールの対象外だと誤認する従業員が出たり、委託先が独自の判断で投稿を行ってしまったりなど、SNS運用ガイドラインが機能しなくなるおそれがあるためです。

例えば、アルバイトスタッフが企業アカウントで投稿した内容が社内基準に反していたにもかかわらず、「自分はSNS運用ガイドラインの適用外だと思っていた」と主張するケースもあり得ます。

そのため、正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・業務委託先など、SNS運用に関わるすべての関係者が対象であることを明記することが重要です。

また、「SNS運用担当者向け」「外部委託先向け」など、対象者別にルールを区分して記載すれば、より実効性のあるSNS運用にもつながります。

3-3. 公式アカウントの管理方法

企業がSNS運用ガイドラインに盛り込むべき項目のひとつが、公式アカウントの管理体制です。

なりすましや情報漏洩のリスクを防ぐためにも、誰が・どのようにアカウントを管理するかをルールとして明文化しておく必要があります。

特に管理方法においては、次のようなポイントを盛り込むと実効性が高まるでしょう。

- 管理責任者の明記:各アカウントの管理者(部署・担当者)を指定し、責任の所在を明確にする

- パスワードの管理体制:パスワードを個人に任せるのではなく、共有管理ツールなどで安全に一元管理

- セキュリティ対策の徹底:パスワードの定期的な更新や、多要素認証(2段階認証)の導入を義務づける

- 運用権限の見直し:担当者の異動・退職時には速やかに権限を変更し、不要なアクセスを遮断する

これらの対策を講じることで、アカウントの不正使用や乗っ取りといったトラブルの予防につながり、企業のSNS運用の安全性が向上します。

3-4. 投稿内容のルール

企業アカウントの投稿には、一貫性のあるトーンやスタイルを持たせることが不可欠です。

担当者が変わっても発信内容がばらつかないよう、投稿のルールをあらかじめ定めましょう。

これにより、企業のメッセージが曖昧になることを防ぎ、フォロワーに対して常に明確なブランドイメージを届けられます。

特に次のような要素について、具体的な基準を設定しておくと有効です。

| 設定項目 | 内容の例 |

| 文体・語調 | 「です・ます調」を基本とする |

| 一人称 | 「弊社」またはブランド名を使用 |

| 絵文字・記号の使用基準 | 過度な使用は避け、親しみやすさの演出にとどめる |

| キャラクター設定 | 親しみやすい専門家としての立場で発信する |

| ハッシュタグの使い方 | ブランドタグの記載を必須とする |

上記のルールが明文化されていれば、複数人が関与する運用体制でも、発信内容に統一感が生まれます。

3-5. 引用・転載における著作権・肖像権の遵守

引用・転載に関するルールの明確化も欠かせません。

他人のコンテンツを無断で利用すると、著作権や肖像権を侵害するリスクがあります。

SNS運用ガイドラインで特に明記するべきポイントは、次の3点です。

- 他人の著作物を使用する場合は出典を明記する

- フリー素材でも利用規約を確認する

- 個人が写った写真は本人の同意を得る

法令遵守はもちろん、企業としての倫理的な姿勢を示すためにも、これらのルールは極めて重要です。

3-6. 個人情報・機密情報の保護

SNS投稿において、社内の機密情報や顧客の個人情報の漏洩は絶対に避けなければなりません。

SNS運用ガイドラインには、未公開の製品情報・業績・顧客情報・社内人事といった情報の投稿を禁止する文言を盛り込みましょう。

また、写真にパソコン画面や書類が写り込むといった、意図しない漏洩にも注意を促す必要があります。

過去には、とある市の職員が投稿した写真の背景に、市民の税務情報が記載された書類が写り込んでいた事例もありました。

こうした事態を回避するためには、投稿前のダブルチェックを義務化するといった、具体的な予防策をSNS運用ガイドラインに明記することが不可欠です。

また、判断に迷った場合の相談先を定めることも大切です。

3-7. 誹謗中傷や差別的・攻撃的な発言の禁止

社会的に不適切な投稿は、企業の信頼を失墜させます。

そのため、明確な禁止事項としてガイドラインに盛り込むことが必須です。

具体的には、根拠のない批判や攻撃的な投稿、人種・国籍・宗教などに関する差別的発言、暴力的・わいせつな投稿などを禁止しましょう。

公式アカウントからの発信内容は、企業の公式な意見や価値観として社会に受け取られる可能性が高いため、投稿には細心の注意が求められます。

担当者が企業の広報責任を担っているという意識を持って行動できるよう、明確な基準を定めることが重要です。

3-8. 誠実な行動と透明性の確保

SNSでの信頼性ある情報発信を実現するためには、宣伝行為の透明性を徹底するルールが不可欠です。

その背景には、社会的に批判が高まっている、企業によるステルスマーケティング(ステマ)の存在があります。

ステマとは、企業や関係者が一般消費者を装って自社のサービスを宣伝する行為で、景品表示法違反にあたります。

参考:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。(消費者庁)

こうしたやらせ投稿は、ユーザーを意図的に誤認させる不誠実な情報操作と見なされ、企業への信頼を大きく損ないます。

このようなリスクを回避するため、次のルールをSNS運用ガイドラインに明記しましょう。

- 従業員が匿名・個人アカウントで企業製品を宣伝する行為の禁止

- ステマの明確な定義と禁止

- 広告・PRを含む投稿には「#PR」「#広告」などの明示を義務化

これらを徹底することで、法令違反のリスクを回避するとともに、ユーザーとの信頼関係を築けるでしょう。

3-9. 緊急時の対応フロー

問題が発生した際に担当者が適切に対応するためのフローも、SNS運用ガイドラインに必須の項目です。

手順が曖昧なままだと、対応が後手に回り、クレームの増加・報道機関への拡散・株価下落など、企業へのダメージが拡大しかねません。

そのため、あらかじめ次の4つの要素を明確化する必要があります。

| 対応項目 | 例 |

| 初期対応の手順 | 問題の投稿やコメントをスクリーンショットで保存し、削除や返信は行わず、まず上長または広報担当へ速やかに報告する。 |

| 連絡体制と責任者 | 「誰が」「何を」「どの手段で」報告するかを整理。例えば、運用担当者はチャットと電話で広報部長に概要と証拠画像を提出する。 |

| 対応チームの立ち上げ基準 | 炎上が拡大しそうな場合は、広報・法務・経営層から成る対応チームを即時編成し、社内での情報共有と意思決定を迅速化する。 |

| 対外発信の承認プロセス | 公式コメントや謝罪文を出す際には、広報が原案を作成し、役員の承認を経てからSNSに投稿。個人の判断での投稿は禁止する。 |

これらのフローをあらかじめマニュアルとして共有しておけば、予期せぬトラブル発生時にも現場が混乱せず、企業としての信頼回復につながります。

4. 企業がSNS運用ガイドラインを作る方法7Step

SNS運用ガイドラインを策定するためには、文案をいきなり作るのではなく、段階的に整理・構築することが重要です。

ここでは、SNS運用ガイドラインを作るための手順を、7つのステップに分けて解説します。

4-1. 【Step1】SNS運用ガイドラインの策定目的を明確にする

はじめに行うべきは、SNS運用ガイドラインを策定する目的の設定です。

目的があいまいだと、「誰のどのような行動を対象としたルールなのか」「どのような状況で活用するべきなのか」といった基本方針が不明確になり、関係部署の間で認識のずれが生じやすくなります。

「外部委託先も含めた全関係者を対象とするつもりだったのに、一部の部門では自分たちは関係ないと認識していた」といったすれ違いや、「従業員の私的アカウント利用も対象なのかどうか」で社内の判断が分かれるなど、運用の初期段階から混乱を招きかねません。

こうした事態を防ぐためにも、「属人的な運用から脱却したい」「企業イメージの統一を図りたい」「SNSリスクに対する初動対応を整えたい」など、自社が解決したい課題や実現したい状態を明文化することが不可欠なのです。

策定目的が明確であれば、ルールの取捨選択や優先順位づけにもブレがなくなり、全体に整合性のあるガイドラインを作れるでしょう。

4-2. 【Step2】部署を横断したプロジェクトメンバーを選定する

次に、部署を横断したプロジェクトチームを立ち上げます。

SNS運用ガイドラインでは、個人情報の取り扱いやシステム管理上のセキュリティ対策など、法務・人事・情報システム・カスタマーサポートといった複数の領域にまたがるテーマを扱います。

そのため、特定の部門だけで策定すると、現場との乖離や法令遵守の観点での不備が生じるリスクがあるのです。

各部署から代表者を選出して連携体制を築くことで、現場で運用可能なルールと、企業全体として守るべきリスク管理方針の両立が可能になります。

また、初期段階から関係者を巻き込めば、後の社内承認や周知もスムーズに進むでしょう。

4-3. 【Step3】関係部署や従業員へヒアリングを実施する

実効性のあるSNS運用ガイドラインを作るためには、実務で困っている点や、すでに発生したトラブルを把握したうえでルールを設計することが大切です。

そのため、ガイドラインを作る側の視点で完結させず、現場の声を丁寧にヒアリングしましょう。

とくに、SNSの投稿作業やコメント対応を日々行っている担当者や、情報発信に関わる広報・採用・商品企画などから意見を集めることが重要です。

例えば、「ネガティブなコメントに返信する基準がなく、対応に迷ったことはありませんか?」「情報の正確性確認をどの段階で行っていますか?」など、業務上の迷いや判断のばらつきが起きている箇所を具体的に掘り下げましょう。

現場で何が必要とされているかを洗い出すことで、形式だけで終わらないSNS運用ガイドラインを策定できます。

4-4. 【Step4】ヒアリング内容を基にたたき台を作る

ヒアリングで得た情報をもとに、SNS運用ガイドラインのたたき台(初期案)を作ります。

この段階では、全体の構成を整理し、どの項目をどの順番で盛り込むかを明確にすることが目的です。

例えば、「投稿前の承認フロー」「緊急時の対応体制」といった要素を章立てし、自社の業務に沿った表現や事例を盛り込むことで、実務に直結した内容へと落とし込みます。

そのうえで、業種や組織体制に応じて、必要な項目の取捨選択や追加を行いましょう。

作成したたたき台はプロジェクトメンバーへ共有し、内容の漏れがないか、現場の運用に耐えうる構成になっているかを確認してください。

この時点で意見を取り入れることで、完成直前での差し戻しや大幅の修正などを避けられます。

4-5. 【Step5】SNS運用ガイドラインの内容を具体化する

たたき台が完成したら、各項目に必要なルールや説明文を具体的に記述する段階に移ります。

ここでのポイントは、主に次の3点です。

- 誰が読んでも理解できる言葉を使う

- 禁止事項だけでなく、望ましい行動例も併記する

- 判断に迷わないようOK例とNG例を具体的に示す

上記を意識することで、「ガイドラインの存在は知っているが、どう活用すればよいのかわからない」といった状態を防げます。

また、新しくSNS担当になった人でも、ルールの意図や運用方法をすぐに理解できるため、活用しやすさが格段に高まるでしょう。

抽象的な注意喚起にとどまらず、日常の業務に即した行動指針として機能することを目指して、内容を丁寧に具体化していきましょう。

4-6. 【Step6】法務部など関係各所と内容を確認し、承認を得る

作成したSNS運用ガイドライン案は、正式な社内ルールとして発効させる前に、関係部門と内容をすり合わせ、必要に応じて修正を加えます。

例えば、著作権や個人情報保護法、景品表示法などの関連法令に抵触するおそれがないかを法務部に確認してもらうことで、法令違反によるリスクを防げます。

関係部署の意見を反映して最終調整を行った後は、経営層に内容を報告し、最終的な承認を得ましょう。

トップが公式に承認した事実があることで、現場の従業員も「組織として定められた方針だ」と納得しやすくなるためです。

形だけの文書ではなく、実際の業務の中で守るべき指針として受け入れられやすくなるでしょう。

4-7. 【Step7】関係者へ周知し、運用を開始する

最後に、完成したガイドラインを関係者に周知します。

社内ポータルでの告知や全体説明会、研修の実施などを通じて、従業員が内容を理解し、日常業務の中で迷ったときにすぐ参照できる状態を作りましょう。

こうした周知活動を徹底することで、「どのような投稿が禁止されているのか」「トラブルが起きたときに誰に相談すればよいのか」などを即座に判断できるようになります。

一方で、SNS運用ガイドラインの策定から社内への周知徹底までには、多くのリソースが必要です。

また、SNS運用ガイドラインに基づいた日々のコンテンツ制作には、より専門的なノウハウが求められるでしょう。

場合によっては、自社のリソースだけでは対応できないこともあるかもしれません。

上記のような事態が懸念されるなら、SNS運用を外部に委託することも選択肢の一つです。

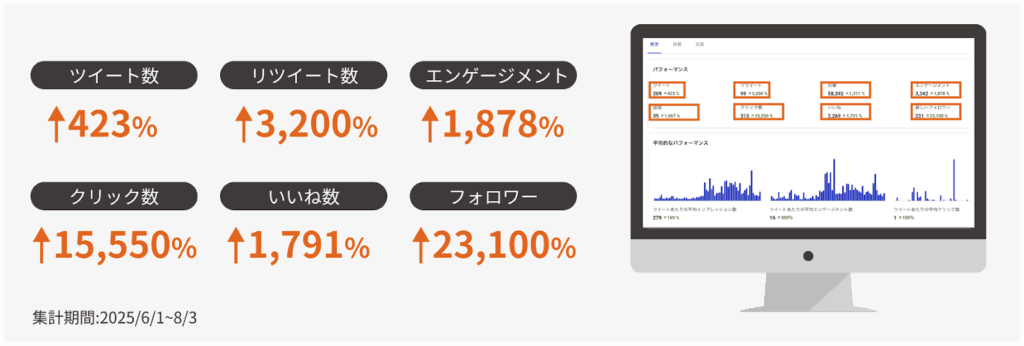

「Brand Hatch株式会社」のSNS運用代行サービスは、戦略設計から運用、さらには改善まで、SNS運用を一気通貫で代行します。

記事作成で業界トップクラスの実績を誇るグループ会社「株式会社ブリジア」のノウハウを駆使し、炎上リスクをおさえ、かつ「バズを生む投稿」を作り出していきます。

▼実績

サービス詳細をまとめた資料を無料でダウンロードいただけますので、ぜひご参照ください。

5. コピーして使える!企業のSNS運用ガイドラインのひな型

ここでは、業務に導入できるSNS運用ガイドラインの雛形(テンプレート)をご紹介します。

ただし、下記のものはあくまで雛形のため、そのまま使用できるものではありません。

業種特有の法令(医療広告ガイドライン、景品表示法など)に関するルールを追加するなど、自社の実情に応じた調整が必要です。

【貴社名】 SNS公式アカウント運用ガイドライン

1. 基本方針と適用範囲

1.1. 本ガイドラインの目的と基本方針

本ガイドラインは、【貴社名】(以下、当社)のSNS公式アカウント運用に関わるすべての関係者が、ソーシャルメディアの特性を理解し、適切な情報発信を行うために遵守すべき基本方針と行動規範を定めます。

当社は、SNS運用における基本姿勢として、ユーザー(お客様)との誠実な対話を通じて信頼関係を築くことを最優先とします。

本ガイドラインの策定目的は、SNS運用担当者が共通の理解のもとで一貫性のある情報発信を行い、ブランド価値を向上させると同時に、炎上や誤投稿といったリスクを未然に防ぐことにあります。本ガイドラインで定めるルールは、担当者を守り、企業の信頼を維持するために不可欠なものです。

1.2. SNS運用の目的

当社公式アカウントは、以下の目的のために運用します。

- 【例:製品・サービス情報の提供と、それを通じたブランド認知度の向上】

- 【例:ユーザーとの双方向コミュニケーションによる、誠実な信頼関係の構築】

- 【例:ブランドへの共感(エンゲージメント)の醸成とファンの獲得】

- 【例:SNS運用におけるコンプライアンス違反や炎上による企業イメージ低下の防止】

1.3. 適用範囲

本ガイドラインは、当社の公式SNSアカウントの運用(投稿作成、承認、投稿作業、コメント監視、分析、その他関連業務)に関わるすべての関係者に適用されます。

- 対象者

- 当社の役員および従業員(正社員、契約社員、派遣社員、アルバイトスタッフ)

- 当社からSNS運用業務の委託を受けた外部パートナー(業務委託先、代理店など)

- 対象SNS

- X (旧Twitter):@【アカウントID】

- Instagram:@【アカウントID】

- Facebook:【ページ名】

- 【その他:LinkedIn, TikTok, YouTubeなど】

※必要に応じて、「外部委託先向け」など、対象者別にルールを別途定める場合があります。

2. 公式アカウントの管理方法(管理体制)

なりすまし、アカウント乗っ取り、情報漏洩のリスクを防ぎ、安全な運用を実現するため、以下の管理体制を定めます。

2.1. 管理責任者の明記

各アカウントの管理責任部署および管理責任者を以下の通り定め、責任の所在を明確にします。

- 【例:X (旧Twitter)担当】

- 管理部署:【マーケティング部】

- 管理責任者:【役職・氏名】

- 【例:Instagram担当】

- 管理部署:【広報部】

- 管理責任者:【役職・氏名】

2.2. パスワードの管理体制

- パスワードは個人(担当者)の管理に任せず、【例:社指定のパスワード管理ツール】を用いて、管理責任者および運用担当者のみがアクセスできる状態で安全に一元管理します。

- パスワードは、他サービスと重複しない、推測困難な複雑なものを設定します。

2.3. セキュリティ対策の徹底

- すべてのアカウントで、多要素認証(2段階認証)を必須とします。

- パスワードは【例:最低3ヶ月に1回】など、定期的に更新します。

- 運用に使用する端末は適切に管理し、社外のフリーWi-Fiなど安全性の確認できないネットワークからのアクセスを【例:原則禁止】します。

2.4. 運用権限の見直し

- 担当者の異動、退職、業務委託先の契約終了などが発生した場合は、管理責任者は速やかに該当者のアカウントアクセス権限を削除し、必要に応じてパスワードを変更します。

- これにより、不要なアクセスを遮断し、内部からの情報漏洩や不正使用を防ぎます。

3. 投稿内容のルール(トーン&マナー)

担当者の変更や複数人での運用によって発信内容がばらつかないよう、ブランドイメージの一貫性を保つため、以下の投稿ルールを定めます。

3.1. 投稿の基本姿勢

- 発信する情報は、不特定多数に閲覧され、一度拡散されると完全な削除は困難であることを常に認識します。

- 当社の「公式」な発言として、誠実かつ責任ある内容を発信します。

- ユーザーの意見を傾聴する姿勢を持ち、一方的な情報発信に終始しません。

3.2. トーン&マナー(文体・スタイル)

設定項目 具体的な基準(例) 文体・語調 原則として「です・ます調」を基本とする。ただし、ブランドの親しみやすさを演出するため、【例:一部の投稿で「〜ですね!」などの柔らかい表現】を可とする。 一人称 【例:「当社」「弊社」またはブランド名(〇〇)を使用する。「私」などの個人を示す一人称は使用しない。】 絵文字・記号 【例:過度な使用は避け、ブランドイメージを損なわない範囲(投稿の最後など)で使用を可とする。感嘆符(!)の多用は避ける。】 キャラクター設定 【例:ユーザーに寄り添う「親しみやすい専門家」としての立場で発信する。上から目線や断定的な表現は避ける。】 ハッシュタグ 【例:投稿内容に関連するものを3〜5個程度。必須タグとして「#【貴社名またはブランド名】」を必ず含める。】 3.3. 投稿プロセス(承認フロー)

誤投稿や不適切な内容の発信を防ぐため、以下の承認フローを必須とします。

- 原案作成: 【主担当者】が投稿案(テキスト、画像/動画、ハッシュタグ)を作成。

- レビュー: 【副担当者 または 法務・広報担当者】が、誤字脱字、事実誤認、権利侵害(次項参照)、禁止事項(4.4参照)への抵触がないかを確認。

- 最終承認: 【管理責任者】が最終確認し、投稿を承認。

- 投稿: 【主担当者】が予約投稿または即時投稿を実施。

※【例:緊急性の高い投稿や、定型的なリプライについては、管理責任者の判断でフローを簡略化できるものとする。】

4. コンプライアンスと情報保護

4.1. 引用・転載における著作権・肖像権の遵守

他者の権利を侵害することは、法的リスクだけでなく企業の信頼失墜に直結します。以下のルールを徹底します。

- 著作物の使用: 他者のテキスト、画像、動画、音楽などを使用(引用・転載)する場合は、必ず出典を明記し、「引用」の要件(主従関係の明確化など)を満たすか確認します。

- 素材の使用: フリー素材であっても、商用利用の可否、クレジット表記の要否など、必ず利用規約を詳細に確認します。

- 肖像権の遵守: 従業員、顧客、第三者など、個人が特定できる人物が写った写真・動画を使用する場合は、必ず事前に本人から掲載許諾(書面またはメール等の記録が残る形)を得ます。

4.2. 個人情報・機密情報の保護

SNS投稿による情報漏洩は、絶対に回避しなければなりません。

- 投稿禁止情報

- お客様および取引先の個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)

- 社内の機密情報(未公開の製品情報、業績、人事情報、社内文書など)

- 意図しない漏洩の防止

- オフィスや店舗内で撮影した写真・動画に、PCの画面、機密書類、ホワイトボード、個人の私物などが写り込んでいないか、投稿前に複数名で確認します。

- 相談体制

- 投稿内容が機密情報にあたるか判断に迷った場合は、自己判断で投稿せず、必ず【管理責任者 または 法務部】に相談してください。

4.3. 誹謗中傷や差別的・攻撃的な発言の禁止

公式アカウントからの発信は、企業の公式な意見や価値観として社会に受け取られます。担当者は企業の広報責任を担っている意識を持ち、以下の投稿を厳に禁止します。

- 根拠のない批判、他者を貶めるような攻撃的な投稿。

- 人種、国籍、宗教、信条、性別、性的指向、障害、職業などに関する差別的・侮辱的な発言。

- 暴力的、わいせつ、残虐など、公序良俗に反する内容。

- 特定の政治活動や宗教活動に関する(または中立性を欠く)意見表明。

4.4. 誠実な行動と透明性の確保(ステルスマーケティングの禁止)

当社は、ユーザーを意図的に誤認させる不誠実な情報操作(ステルスマーケティング、以下「ステマ」)を一切行いません。法令違反(景品表示法)のリスクを回避し、ユーザーとの信頼性を構築するため、以下のルールを定めます。

- ステマの禁止: 企業や関係者(従業員、委託先)が、一般消費者を装って自社製品やサービスを(匿名・個人アカウントであっても)宣伝・推奨する行為を禁止します。

- 広告・PRの明示義務: 企業が対価(金銭、物品、サービスの提供など)を支払い、第三者に宣伝・PRを依頼する投稿には、ユーザーが一目で広告と認識できるよう、「#PR」「#広告」「#【貴社名】提供」などを投稿の目立つ位置(例:冒頭)に明記することを義務付けます。

5. 緊急時(クライシス)対応フロー

誤投稿、炎上、アカウント乗っ取りなどの問題が発生した際、対応が後手に回ると企業へのダメージが拡大します。以下のフローに基づき、冷静かつ迅速に対応します。

5.1. 緊急事態の定義

- 炎上: 批判的なコメントやリポスト(リツイート)が殺到し、制御が困難な状態。

- 誤投稿: 事実誤認、不適切な表現、個人アカウントと間違えた投稿(誤爆)。

- 情報漏洩: 個人情報や機密情報を誤って投稿した状態。

- アカウント乗っ取り: 不正アクセスにより、意図しない投稿が行われる状態。

- 災害・大事故: 社会的に重大な事態が発生した場合。

5.2. 初期対応の手順(第一発見者の行動)

- 証拠保全: 問題の投稿やコメントをスクリーンショットで必ず保存します。

- 即時報告: 自己判断で削除や返信、弁明は絶対にせず、直ちに【管理責任者】および【広報部など指定の緊急連絡先】へ、以下の情報を報告します。

- 報告手段:【例:チャット(最優先)および電話】

- 報告内容:発生日時、プラットフォーム、問題の内容、スクリーンショット

- 投稿停止: 以降のすべての新規投稿(予約投稿含む)を、指示があるまで停止します。

5.3. 連絡体制と対応チームの立ち上げ

- 報告を受けた【管理責任者】は、事態の深刻度を判断し、【広報部、法務部、経営層】へエスカレーション(上申)します。

- 炎上が拡大する兆候が見られる場合、または事態が重大(情報漏洩、法令違反など)であると判断された場合は、直ちに【広報、法務、カスタマーサポート、経営層】から成る緊急対応チームを編成し、社内での情報共有と意思決定を迅速化します。

5.4. 対外発信の承認プロセス

- 事実確認に基づき、対応方針(事実関係の調査、投稿の削除、訂正、謝罪など)を決定します。

- 公式コメントや謝罪文などの対外的な発信を行う場合は、個人の判断での投稿を厳禁とします。

- 必ず【広報部】が原案を作成し、【法務部】のレビューを経て、【役員または経営層】の最終承認を得た上で、公式アカウントから発信します。

6. ガイドラインの運用

6.1. モニタリング

- 運用担当者は、【例:1日最低3回(朝・昼・夕)】自社アカウントへのコメントやDM、メンションを監視し、緊急時対応が必要な事象がないか確認します。

6.2. 担当者教育とガイドラインの見直し

- すべての運用担当者は本ガイドラインを熟読し、内容を遵守することを誓約します。

- 本ガイドラインは、SNSプラットフォームの規約変更や社会情勢の変化、運用実績に基づき、【例:年1回】定期的に見直し、改定します。

制定日: 20XX年XX月XX日

最終改定日: 20XX年XX月XX日

作成部署: 【広報部/マーケティング部など】

承認者: 【氏名・役職】

上記のテンプレートをベースに、社内のルールや業界の慣習を反映させたうえで導入することで、実効性のあるガイドラインを作成できます。

6. まとめ

SNS運用ガイドラインは、単なる禁止事項をまとめたものではなく、企業のブランド価値を守り、担当者が安全にSNSを運用するための指針です。

適切なSNS運用ガイドラインを策定することは、SNS運用に関するリスクをおさえつつ、企業の信頼性を向上させることにもつながります。

一方で、SNS運用ガイドラインの策定には法務や人事など多岐にわたる専門知識が求められ、担当者だけで完璧なものを作ることは困難です。

「適切なSNS運用ガイドラインを作れるだろうか」「自社のリソースだけでSNSを運用できるだろうか」とお悩みの場合は、「Brand Hatch株式会社」のSNS運用代行サービスをぜひご検討ください。

最先端のAI技術とグループ会社が培ったライティング技術を駆使し、効率と品質を両立したSNS運用を実現しています。

月額15万円~というリーズナブルな価格でご利用いただけますので、SNS運用に課題を感じている方はお気軽にご相談ください。