「うちのような中小のBtoB企業に、SNSは効果があるのだろうか?」

このような疑問を抱えている経営者や、広報・マーケティング担当者の方も多いのではないでしょうか。

現在では、顧客がSNSを活用し、信頼できる企業かどうかを見きわめて選ぶことが一般的です。

とはいえ、SNSで情報発信をしていない企業は、そもそも検討の候補にすら挙がらないでしょう。

そこで本記事では、中小のBtoB企業がSNSを活用するべき理由や、おすすめのSNSなどを解説します。

「自社にSNSは必要なのか」「何から始めればよいのか」と悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

1. 中小のBtoB企業にこそSNSの活用が不可欠な3つの理由

リソースの限られた中小企業にこそ、SNSの活用は重要です。

ここでは、その理由を3つに分けて解説します。

1-1. 顧客の購買プロセスが変化したから

中小のBtoB企業にSNSの活用が必要な最大の理由は、顧客の購買行動が大きく変わっていることです。

かつてBtoBの営業活動は、展示会やテレアポなど、企業側からの直接的なアプローチが主流でした。

しかし現在では、顧客自らがオンラインで情報を集め、比較・検討したうえで取引先を選ぶスタイルが一般的になっています。

そのため、SNSで情報を発信していなければ、ユーザーの目にすら留まらない可能性があります。

こうした変化に適応できる企業だけが、成長を続けられるのです。

1-2. 見込み顧客と低コストでつながれるから

SNSはコストパフォーマンスに優れたマーケティング手法のため、限られた予算で成果を出したい中小企業と好相性です。

展示会の出展や紙媒体の広告にはまとまった費用がかかりますが、SNSのアカウント開設や投稿にはコストがほとんどかからず、低リスクで始められます。

特に有効なのが、購買の検討には至っていないものの、自社の技術やサービスに関心を持っている企業担当者とつながれる点です。

例えば、業界の課題解決につながるノウハウや導入事例、自社のこだわりを発信することで、情報収集段階の見込み顧客にアプローチできます。

こうした投稿を継続することで信頼を蓄積し、将来的な問い合わせや資料請求、商談につながる可能性が高まるのです。

また、SNSに投稿した内容は残り続けるため、後から検索で発見され、見込み顧客との接点を生むこともあります。

1-3. 会社の雰囲気や技術力が伝わりやすいから

価格や知名度で勝負しづらい中小企業にとって、SNSは企業の雰囲気や製品づくりの背景を伝える手段として有効です。

例えば、製造工程を紹介した写真や、社員が語るこだわりのエピソードなどを投稿することで、企業の誠実さや技術力がリアルに伝わります。

こうした発信を続ければ、「この会社なら信頼できそう」「一緒に仕事をしてみたい」と感じる見込み顧客が増えていくでしょう。

製品を誰がどのような環境で作っているのかといった情報は、企業を選ぶ際の判断材料としても重視されます。

そうした情報を伝える手段として、SNSの活用は有効なのです。

2. 中小のBtoB企業がSNSの活用で成果を出す5Step

SNSの重要性は理解できても、「具体的に何から始めればよいのか分からない」という担当者の方も多いでしょう。

ここでは、成果を出すための5ステップをご紹介します。

2-1. 【Step1】SNSを活用する目的とターゲットを明確にする

SNSを効果的に活用するためには、目的とターゲットの明確化が欠かせません。

例えば「若手人材の採用を強化したい」「既存顧客との関係を深めたい」「特定の業界で認知度を高めたい」などの目的によって、投稿内容や相性のよいSNSの種類も変わります。

ターゲットの設定では、人物像を可能な限り具体的に描くことが効果的です。

発信する相手を明確にすることで、投稿内容をその相手の関心や課題に合わせやすくなり、伝わりやすい発信につながります。

特に中小のBtoB企業の場合は、次のように「どのような会社の、どのような担当者に届けたいか」まで設定しましょう。

▼例

- どのような会社 ⇒ 従業員30名ほどの製造業

- どのような担当者 ⇒ 工場設備の老朽化に悩む工場長

企業の特徴と意思決定者の立場・課題の両面からターゲット像を定めておくと、どのような投稿をつくるべきか、どのSNSを選ぶべきかを判断しやすくなります。

2-2. 【Step2】活用するSNSを選ぶ

SNSを活用する目的とターゲットを決めたら、活用するSNSを選びましょう。

例えば、若手人材の採用を目的とする場合は、写真や動画で職場の雰囲気を伝えやすいInstagramやYouTubeが適しています。

一方、専門的な情報を業界関係者に届けたい場合には、X(旧Twitter)やLinkedInのようなテキスト中心のSNSが効果的です。

また、地域密着型のビジネスで信頼感を重視するなら、Facebookのような実名制SNSも有効でしょう。

複数のSNSを同時に活用するケースもありますが、リソースに限りがある中小企業では、まずは最も成果につながりやすい1〜2種類に絞って始めるのが現実的です。

投稿のフォーマット(文章・画像・動画)や更新のしやすさも考慮しながら、自社の強みを活かしやすいSNSを選びましょう。

2-3. 【Step3】自社の強みが伝わるコンテンツを企画する

SNSの活用を始める前に、どのような情報をどのように発信するかを決めておきましょう。

製品やサービスの特徴を一方的に伝えるだけでは、なかなか見込み顧客の関心を引くことはできません。

大切なのは、自社の強みを、ユーザーが興味を持ちやすいテーマや切り口に変換して届けることです。

例えば、「軽量化された部品です」とするよりも、「現場での作業負担を軽減し、作業時間を20%短縮できた」といった具体的なメリットを示したほうが、ユーザーの関心を引きやすくなります。

どのようなテーマで発信すればよいか迷う場合は、自社の強みを洗い出してみましょう。

他社より優れている点や顧客に喜ばれている点、長年の経験で培った技術やノウハウなどを整理することで、発信の核が見えてくるはずです。

2-4. 【Step4】アカウントを開設する

活用の方針が決まったら、SNSのアカウントを開設します。

社名やサービス名が分かりやすく表示されるよう、ユーザー名はシンプルなものにしましょう。

アカウントを開設後に、最初に取り組むべきことはプロフィールの設定です。

プロフィールはユーザーが最初に目にする重要な情報であり、企業としての信頼性を伝えることで、長期的な関係構築につながります。

プロフィールで特に意識するべきは、「何をしていて、誰のどんな課題を解決する会社か」が一目で分かる説明を入れることです。

「つながる未来へ」や「革新を、あなたとともに」といった抽象的なスローガンだけでは、業種やサービス内容が伝わりません。

「製造業向けの在庫管理システムを提供」や「中小企業の業務効率化を支援するクラウドツール」など、具体的な対象と提供価値を明示することで、ユーザーに伝わりやすくなります。

また、ロゴ画像やカバー写真、会社概要、連絡先情報も忘れずに設定しましょう。

2-5. 【Step5】無理なく続けられる体制を整える

SNS運用で成果を挙げるためには、継続して情報を発信することが重要です。

「定期的に発信されているかどうか」は、見込み顧客が企業の姿勢や信頼性を判断する材料になるためです。

しかし実際には、他業務と兼任している担当者が多く、日々の投稿が後回しになることも多いでしょう。

だからこそ、投稿を無理なく続けられる体制を整えることが重要です。

例えば、「週1回の更新」など現実的なペースを決めたうえで、あらかじめ投稿内容と予定日を整理すると、運用の見通しが立ちやすくなります。

運用開始後は、Webサイトへのアクセス数や問い合わせ件数などの反応を定期的に確認しましょう。

分析の結果をもとに発信内容や投稿タイミングを見直すことで、運用の精度が高まっていきます。

とはいえ、日々の業務と兼任しながら、戦略的な投稿と分析・改善まで行う体制を構築することは簡単ではありません。

「Brand Hatch株式会社」では、SEO業界で培った分析力と「記事作成No.1」と評されるライティング力を活かし、戦略設計から投稿、効果測定、改善までを一気通貫でサポートします。

サービスの詳細をまとめた資料を無料でダウンロードいただけますので、ご興味のある方はお気軽にお申し込みください。

3. 中小のBtoB企業におすすめのSNS5選

SNSにはさまざまな種類があり、それぞれに特徴やユーザー層が異なります。

自社の目的やターゲットに最適なSNSを選ぶことが、成果を出すうえで重要です。

ここでは、中小のBtoB企業におすすめの5つのSNSを解説します。

3-1. X(旧Twitter)

X(旧Twitter)は、リアルタイムでの情報発信と高い拡散力が特徴のSNSです。

日本国内でXを月に1回以上利用するユーザーの数(=月間アクティブユーザー数)は6,800万人以上にのぼり、非常に広い利用者層を誇ります。

参考:XのAI「Grok」が進化! 日本法人社長が教える「インサイト発見」の“超実践ワザ”(Web担当者Forum)

また、投稿に「#製造業」や「#物流DX」などのハッシュタグをつけることで、関連する話題に興味のあるユーザーに情報を届けやすくなる点も特徴です。

さらに、即時性と拡散力にも優れており、特にIT・SaaS・Web制作など、スピード感が求められる業界と相性がよいでしょう。

タイムリーかつ専門的な情報を継続的に発信することで、同業者や見込み顧客との信頼関係の構築にもつながります。

参考:X

3-2. Facebook

Facebookは実名登録が原則であるため信頼性が高く、30〜50代のビジネスマン世代のユーザーが多いSNSです。

参考:令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書(概要)(総務省情報通信政策研究所)

国内の月間アクティブユーザー数は約2,600万人で、BtoBにおける人脈形成や情報発信に適しています。

また、ターゲットを細かく設定できる広告機能も備わっており、少額からでも効率的な活用が可能です。

士業やコンサルタントなど個人の信頼が重要な業種や、経営者層との接点を作りたい企業、あるいは地域密着型のビジネスを展開する企業におすすめです。

参考:Facebook

3-3. Instagram

Instagramは写真や動画といったビジュアルでの訴求に強く、国内月間アクティブユーザー数は6,600万人以上です。

製品の製造工程や現場で働く社員の姿などを発信することで、技術力と企業の雰囲気を同時に伝えられるでしょう。

こうした投稿は採用活動にも有効で、特に若手人材に親しみやすい印象を与えられます。

製造業や建設業など視覚的に魅力を伝えやすい業種や、採用を強化したい企業に有効です。

なお、Instagramには「映える写真」が必須と思われがちですが、実際には作業中の様子や社員の自然な表情、職場の雰囲気が伝わる投稿でも十分に共感を得られます。

参考:Instagram

3-4. LinkedIn

LinkedInは、仕事やキャリアに関する情報を軸に交流するビジネス特化型のSNSです。

ユーザーは職種や職歴、スキルなどをプロフィールに記載し、共通の業界・職種のユーザーとつながったり、専門的な情報交換を行ったりできます。

ポーランドのNapoleon社によれば、国内の月間アクティブユーザー数は約540万人(2025年9月時点)とほかのSNSに比べて少なめですが、経営層や管理職、専門職などの意思決定層が多く利用している点が特徴です。

参考:Linkedin users in Japan September 2025(NapoleonCat.)

また、投稿には実名・職歴が紐づいているため、企業の公式アカウントが発信する内容にも信頼性が生まれやすいでしょう。

例えば、業界の最新動向に対する見解や、製品開発の背景にある技術的な工夫などを発信することで、専門性のある企業としての存在感を高めやすくなります。

さらに、海外ユーザーも多いため、グローバルな情報発信も可能です。

海外展開や専門人材の採用を視野に入れているBtoB企業は、活用を検討するべきでしょう。

参考:LinkedIn

3-5. YouTube

YouTubeは、国内における18歳以上の約7,370万人(2024年5月時点)が利用する、最大の動画プラットフォームです。

参考:「好き」と出会える YouTube は、深掘り、行動につながる場所へ(Think With Google)

複雑な製品の操作方法やサービスの導入事例などを動画で解説すれば、商談前に顧客の理解を深め、営業活動の効率化につながります。

また、検索画面で上位表示されれば、投稿から時間が経っても視聴されやすいことが特徴です。

社内での研修用資料や展示会での紹介ツールとして流用できる点もメリットでしょう。

製品の機能が複雑で説明が必要な場合や、導入事例を通じて信頼性を高めたい企業にとって、YouTubeは有効な選択肢です。

参考:YouTube

4. 中小のBtoB企業がSNSを活用する3つのポイント

人手や予算に制約がある中小企業でも、考え方のポイントを押さえればSNSを活用しやすくなります。

ここでは、特に重要な3つのポイントをご紹介します。

4-1. 短期間での売上を求めない

SNS運用では、短期間での売上を求めないことが大切です。

とりわけBtoBビジネスでは、顧客が製品を購入するまでに長い検討期間を要します。

そのため、SNSで紹介すればすぐに売れるというわけではありません。

SNSを活用する際は短期的な売上を期待するのではなく、見込み顧客との接点をつくり、信頼を積み重ねることが大切です。

ユーザーに役立つ情報を発信し続けることで、「この会社は信頼できそうだ」「いざというときに相談したい」と思ってもらえる関係性を築けます。

その結果、顧客が比較検討を始めた際、候補として選ばれる可能性が高まるのです。

4-2. 日常の業務から発信のヒントを見つける

SNSで何を投稿すればよいか分からなくなったら、日々の業務を振り返ってみましょう。

日常的にこなしている作業や、お客様とのやり取りのなかに、ユーザーにとって役立つ情報や関心を引くヒントが隠れていることがあります。

例えば、営業現場でよく聞かれる質問や、製品に関してお客様から寄せられる声は、多くの見込み顧客が気にしているテーマでもあります。

また、社内では当たり前になっている作業工程や工夫、ちょっとしたこだわりなども、ユーザーにとっては新鮮で価値のある情報です。

「現場での作業風景」「開発時に苦労した点」「最近導入した仕組み」など、日常の中で感じたことを少し視点を変えて捉えるだけで、立派なコンテンツになります。

日々の業務で気付いたポイントは簡単なメモや写真として残しておくと、いざ投稿する際に内容を思い出しやすくなるでしょう。

4-3. 社内で協力体制を作る

SNSの活用を担当者ひとりに任せきりにすると、更新が止まりがちになります。

特に中小企業では、広報・マーケティング専任者がいないことも多く、日常業務と兼任して運用しているケースがほとんどです。

このような負担を軽減するためにも、SNSの活用を会社全体の取り組みとして位置づけ、部署を横断した協力体制を整えることが欠かせません。

具体的には、次のような分担方法が考えられます。

- 営業部門が「よくある質問」を共有する

- 技術部門が「製品のこだわりポイント」を提供する

- 総務や人事が「社内の雰囲気が伝わる話題」を持ち寄る

こうした連携が定着すれば、SNS運用の負担が担当者に偏らなくなるため、投稿を続けやすくなるでしょう。

さらに、各社員が自分ごととして関わることで、企業全体にSNS活用への意識が広まる効果も期待できます。

5. 中小のBtoB企業のSNSの活用で成功した事例3選

「うちのような中小企業でも、本当にSNSで効果が出るのか」と感じている担当者の方もいるでしょう。

そこでここからは、SNSの活用で成果を上げている中小のBtoB企業3社をご紹介します。

5-1. 三陽工業株式会社

参照:三陽工業株式会社

兵庫県に本社を置く三陽工業株式会社は、製造業を中心に全国展開している中堅企業です。

若年層に会社の存在を知ってもらいたいという考えから、中高年の社員が「おじさんTikTok」としてダンスを披露するユニークな動画をTikTokで発信しました。

参考:TikTokで採用活動も 若い世代に届くSNS活用法とは(indeed)

上記のような取り組みを2021年から始めた結果、2022年の新卒向け会社説明会に参加した人の7割が「TikTokを見ていた」と回答しています。

さらに、2023年の新卒向け会社説明会のエントリー者数は前年比1.5倍になったそうです。

会社や社員の雰囲気と魅力を発信することで、企業に対する親しみや関心を高めた事例といえます。

5-2. 株式会社ベイジ

参照:株式会社ベイジ

株式会社ベイジは、企業向けのWebサイト制作や業務システムの設計などを手がける会社です。

Web制作業界はサービスの違いが分かりにくく、価格だけで比較されやすいという課題があります。

こうした中でベイジは、代表の枌谷力氏がX(旧Twitter)でマーケティングや仕事への向き合い方などに関する発信を続け、見込み顧客の獲得に成功しました。

枌谷氏は「最大で50~60%の商談が、SNSによって生み出されている可能性」があるとしており、BtoBの中小企業でもSNS運用で集客を強化できることの証しといえるでしょう。

引用:【前編】「商談の半数以上にSNSの力が働いている」ベイジ枌谷さんに聞く、BtoB企業のSNS活用(ホットリンク)

5-3. フジ産業株式会社

参照:フジ産業株式会社

静岡県に本社を置くフジ産業株式会社は、精密な工作機械の製造を手がけるメーカーです。

同社はInstagramを活用し、製品を紹介する投稿と、現場で働く社員の姿を伝える投稿をバランスよく発信しました。

技術力を裏付ける情報と、働く人の表情や雰囲気を示すコンテンツを組み合わせて発信することで、企業の専門性と親しみやすさの両方を伝えることに成功したのです。

6. まとめ

中小のBtoB企業にとって、SNSは単なる宣伝ツールではなく、ユーザーとの信頼関係を築き、自社の魅力を伝えるための手段です。

継続的に発信することで、従来の展示会や電話営業だけでは届かなかった層にも自社を知ってもらうきっかけになります。

一方で、見切り発車で始めてネタ切れになったり、SNS活用のノウハウがなく成果を得られなかったりすることも珍しくありません。

そのような場合は、SNS活用のプロへの外注を検討するとよいでしょう。

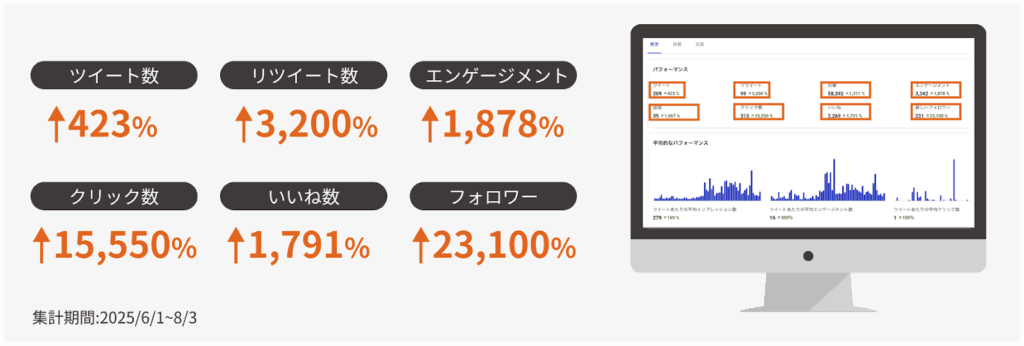

「Brand Hatch株式会社」のSNS運用代行サービスでは、SEOの知見を活かしたハッシュタグ戦略や、ユーザーの共感を呼ぶ投稿作成、AIによる効率化を組み合わせ、データに基づいたPDCAサイクルで成果を着実に積み上げていきます。

▼実績

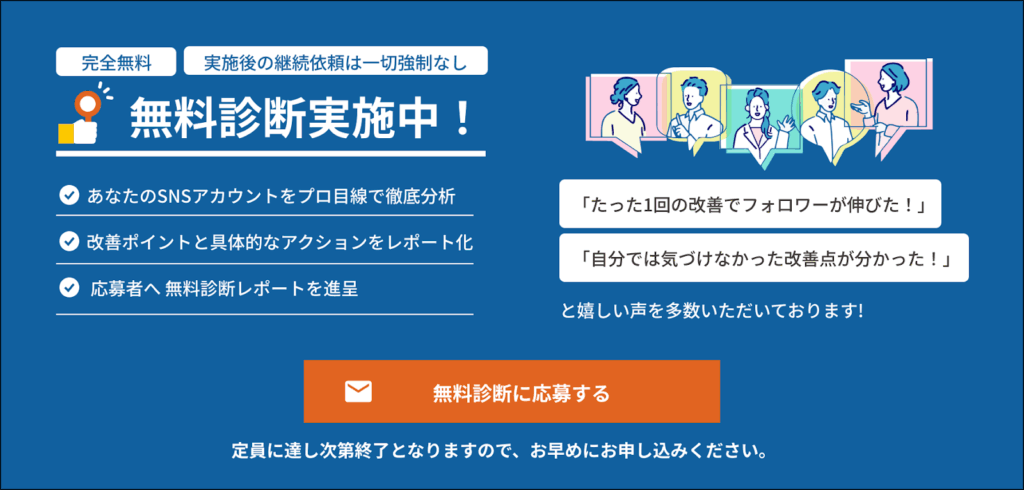

1分で完了する無料診断も実施しておりますので、自社でのSNS活用に不安を感じている方はぜひお申し込みください。