企業のSNS担当に任命されたものの、「何から始めればよいか分からない」「成果が出ない」と戸惑っていませんか?

SNS運用には、リスク管理・ライティング・データ分析・企画立案といったさまざまなスキルが求められます。

しかし、これらをすべて一度に身につけようとすると、何から手を付けるべきか分からなくなるかもしれません。

本記事では、SNS運用に必要な11のスキルを解説するとともに、スキルアップの方法などを解説します。

成果につながるSNS運用のスキルを習得したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

1. 【基礎】SNS運用の土台となる3つのスキル

企業アカウントのSNS運用で最初に身につけるべき、3つの基礎スキルをご紹介します。

3つのスキルを習得できれば、安定した運用の土台を築けるでしょう。

1-1. SNSリスク管理スキル

企業のSNS担当者にとって、最も重要でありながら軽視されがちなのがリスク管理スキルです。

たった一つの投稿ミスが炎上を引き起こし、企業の信用や売上に深刻な影響を及ぼすことも珍しくありません。

不適切な表現だけでなく、社会情勢への配慮不足や不誠実な対応、投稿タイミングの失敗など、複数の要因が絡み合って炎上につながるケースもあります。

こうしたリスクを防ぐためには、投稿前のダブルチェック体制を整えるとともに、世の中の動きや世論にアンテナを張ることが不可欠です。

また、万が一の事態に備えた炎上対応マニュアルを事前に整備し、広報・法務など関係部門と連携しておくことで、被害を最小限に抑えられます。

1-2. ライティングスキル

SNS運用では「何を伝えるか」と同じくらい、「どう伝えるか」というライティングスキルが大切です。

企業アカウントは、商品やサービスの価値だけでなく、企業そのものの信頼感を表現する存在です。

誤字脱字や曖昧な表現があるだけで、ブランドへの印象は大きく損なわれます。

まずは、文章の構造をシンプルに保ちつつ、読み手がスムーズに理解できるかどうかを意識しましょう。

そのうえで、ブランドの世界観やトーンに合わせた言葉選びが求められます。

例えば、カジュアルなブランドであれば親しみやすい言葉遣いを、信頼性を重視する業界であれば落ち着いた表現を使うなど、文体の使い分けがポイントです。

また、社内で文章を共有・確認する際は、表記のルールや語尾の統一などを記したガイドラインを用意しておくと、担当者が変わっても一貫性のある発信ができます。

1-3. ユーザーとのコミュニケーションスキル

SNS運用において、ユーザーと信頼関係を築くスキルも欠かせません。

SNSは情報を一方的に発信する広告媒体ではなく、ユーザーとの対話を通じて関係性を深める場だからです。

例えば、好意的なコメントには感謝の意をしっかり伝える返信を行い、質問には分かりやすく丁寧に説明することで、ユーザーに誠実な印象を与えられます。

こうした日々の積み重ねが、「この企業はちゃんと見てくれている」という信頼感につながり、ファンの定着やクチコミの自然な拡散につながるのです。

一方で、ネガティブなコメントには感情的にならず、冷静かつ慎重に対応する姿勢が求められます。

場合によってはカスタマーサポートなど別の窓口で対応を案内したりと、状況に応じた判断力も求められるでしょう。

2. 【実践】SNS運用で成果を出すための4つのスキル

ここでは、アカウントを成長させ、日々の運用から具体的な成果を出すために必要な4つのスキルを解説します。

数値で状況を把握し、改善を積み重ねる力が求められます。

2-1. データ分析・効果測定スキル

SNS運用の成果を高めるには、投稿の反応を数値で正しく読み解き、次に活かす力が欠かせません。

Instagramのインサイトなどの機能を使い、インプレッション数(投稿がユーザーの画面に表示された回数)やエンゲージメント率(投稿に対して「いいね」やコメント、シェアなど何らかの反応があった割合)といった指標を把握することが大切です。

たとえば、インプレッション数が多いのにエンゲージメント率が低い場合、投稿は見られているものの、内容が響いていない可能性があります。

逆に、表示回数は少なくても反応率が高ければ、一部のユーザーに強く刺さっていると考えられるでしょう。

重要なのは、こうした数字をただ眺めるのではなく、「なぜこの結果になったのか?」という仮説を立て、検証するサイクルを回すことです。

投稿時間・内容・フォーマットなどを改善し、反応のよいパターンを見つけ出すことでアカウントを成長させていけます。

2-2. コンテンツ企画スキル

SNSで「面白い」「役に立つ」と感じてもらえる投稿を作るためには、コンテンツ企画スキルが不可欠です。

単なる思いつきではなく、ユーザーの興味や心理を読み解き、それに応じた仕掛けを考えることで、投稿への反応は大きく変わります。

中でも効果が高いのが、ユーザー参加型のコンテンツです。

例えば、「公式アカウントをフォローし、この投稿をリポストすると抽選で◯◯が当たる」といった形で手軽に参加できる条件を設定することで、ユーザーの行動を促し、拡散にもつながります。

このように、ユーザーが関心を持ちやすい切り口を見つけ、思わず行動したくなるようなきっかけづくりが、魅力的なコンテンツ企画には欠かせません。

2-3. 画像・動画編集スキル

SNSで成果を出すためには、視覚的に伝える力も欠かせません。

特にInstagramやTikTokのようなビジュアル重視のSNSでは、画像や動画の見た目がユーザーの反応に直結します。

とはいえ、高度な編集スキルは必須ではありません。

重要なのは、CanvaやCapCutといった初心者向けツールを活用し、伝えたい内容を分かりやすく・魅力的に見せる工夫ができることです。

このうちCanvaでは、ブランドに合ったテンプレートを使い、文字や画像を挿入するだけで、プロのような画像を簡単に作成できます。

-TOP画像-1024x577.jpg)

参照:Canva

参照:CapCut

動画の場合は、トレンドの音楽やエフェクトを取り入れながら、最初の数秒で目を引く導入と、短くても要点が伝わる構成を意識すると効果的です。

大切なのは、編集技術よりも「どのSNSで、誰に向けて、何をどのように届けるか」という目的設計です。

見せ方にこだわることで、情報の伝わり方と受け取られ方は大きく変わります。

2-4. タスク管理スキル

SNS運用では、複数の投稿やキャンペーンが同時に進行するため、タスクを整理し、効率よく進めるスキルも求められます。

投稿の企画から公開までを計画的に管理できる体制が整っていないと、抜け漏れや公開ミスなどのリスクが高まるでしょう。

まずは、「アイデア出し」「作業中」「確認待ち」「公開準備中」「公開済み」など、各工程の進行状況を明確に分けて見える化することが重要です。

こうした仕組みがあると、メンバー同士で進捗を把握しやすくなり、連携ミスを防げます。

また、投稿カレンダーで配信予定を可視化したり、ルーチンワークを自動化したりすることで、誰か一人に仕事が集中することも避けられ、チーム全体で安定した運用ができるでしょう。

このように、タスクを分かりやすく整理し、チーム全員で共有できる体制をつくることが、継続的なSNS運用の基盤になります。

3. 【専門】SNS運用を組織への貢献につなげる4つのスキル

SNS担当者としての枠を超え、組織全体への貢献やキャリアの可能性を広げるために必要な4つの専門スキルをご紹介します。

3-1. マーケティング戦略立案スキル

SNS運用を成果につなげるためには、マーケティング戦略を立案するスキルが欠かせません。

SNSは投稿すれば成果がすぐに出るものではなく、明確な目的と指標がなければ、効果を検証することも改善につなげることも難しいからです。

そこで重要なのが、KGIとKPIの考え方です。

KGIとは最終目標、KPIは最終目標に近づくための中間目標を指します。

例えば、「ECサイトの売上を前年比で◯%アップさせたい」という最終目標(KGI)がある場合、その達成に向けて「SNSからの流入を◯%増やす」といった具体的なKPIを設定します。

このように目標を数値化することで、SNS運用と事業成果との関係性を意識しながら施策を組み立てられるでしょう。

3-2. レポーティング・プレゼンテーションスキル

SNSの成果を正しく評価し、次のアクションにつなげるには、伝わりやすいレポートとプレゼンテーションも不可欠です。

数値を並べるのではなく、「なぜその結果になったのか」「次にどう動くべきか」というストーリーまで伝えることが求められます。

効果的なレポートの構成は、次のとおりです。

- 要約(エグゼクティブサマリー)

- 主要KPIの進捗

- 成功した投稿・失敗した投稿の分析

- フォロワー属性の変化

- 仮説と考察

- 次月のアクションプラン

例えば、「保存数が多かった投稿のテーマは〇〇だった → 次回も同じテーマで深掘りして投稿する」といったように、数字をもとにした改善案を添えることで、レポートを見た人が次に何をすればよいかがわかりやすくなります。

また、こうしたレポートでは、結果の数字だけでなく、「なぜその結果になったのか」「今後どう活かすのか」といった分析や提案まで伝えることも大切です。

そうすることで、上司や他部署の理解を得やすくなり、予算や人的リソースをスムーズに確保できるでしょう。

3-3. 運用体制の構築スキル

SNS運用が一部の担当者に依存していると、その人が異動や休職をした場合に業務が止まるリスクがあります。

そこで重要になるのが、誰が担当しても安定して運用できる体制をつくるスキルです。

その中心となるのが、SNS運用ガイドラインの整備です。

例えば、運用目的や投稿ルールなどを文書にまとめることで、引き継ぎが発生しても投稿の品質を保ちやすくなります。

また、投稿の文体や画像のトーン、DM対応の方針、セキュリティ対策(多要素認証の導入など)といった細かいルールも、チーム全体で共有することがポイントです。

そのうえで、それぞれのルールが必要な背景や理由もガイドラインに明記しておくと、新任者でも納得感を持って業務に取り組めるでしょう。

3-4. インフルエンサーとのコラボレーションスキル

SNS運用において、インフルエンサーと協力して情報を発信するスキルは、影響力を効果的に広げるために欠かせません。

企業アカウントだけでは届かない層にもメッセージを届ける手段として、インフルエンサーとのコラボレーションは有効です。

ただし、連携相手はフォロワー数の多さだけでなく、ブランドとの相性や、フォロワーの属性が自社のターゲットと一致しているかを重視して選びましょう。

また、依頼時は「#PR」「#広告」といった表示を必ず求めるなど、ステルスマーケティング規制への配慮が不可欠です。

2023年10月1日より、広告であることを隠して宣伝するステルスマーケティングは、景品表示法第5条第3号に基づく不当表示として禁止されています。

参考:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。(消費者庁)

投稿内容についても、企業の伝えたい要素と、インフルエンサーの表現力のバランスをとる姿勢が重要です。

一方的な依頼ではなく、開発秘話などの情報を共有し、「一緒によい投稿をつくる」という姿勢で臨むことで、自然で信頼されるコンテンツが生まれます。

これは単なる交渉スキルではなく、ブランド・インフルエンサー・フォロワーの三者がWin-Winな関係を築くコミュニケーションスキルです。

4. スキルが活きる場面は?SNS運用担当者の4つの仕事

SNS運用に必要とされる11のスキルは、それぞれが独立したものではなく、日々の業務の中で組み合わせて使われるものです。

ここでは、SNS担当者の具体的な仕事内容を4つのフェーズに分けてご紹介し、どのタイミングでどのスキルが役立つのかを整理して解説します。

4-1. 戦略立案

SNS運用は、いきなり投稿を始めるのではなく、全体の戦略を設計することから始まります。

ここでは、SNS運用の目的や、成果の測定方法といった、方向性の決定が中心となります。

ここで活きるのが、マーケティング戦略立案スキルです。

KGI・KPIを設定し、目標達成への道筋を整理します。

この設計が曖昧だと、SNS運用は場当たり的になり、効果も測れません。

また、このように目標や評価指標を文書で整理しておけば、上司や関係部署とも具体的に話し合えるため、方針に対する理解や協力も得やすくなります。

SNS運用を個人の感覚に頼らず、チームで着実に進めるためには、この段階での計画づくりが非常に重要です。

4-2. コンテンツ制作

運用戦略が決まったら、次は実際に投稿するコンテンツの企画と制作に入ります。

この段階では、ターゲットに響くテーマや見せ方を設計し、テキスト・画像・動画などを具体的に形にしていきます。

コンテンツ制作で活かされるのが次の3つのスキルです。

- ライティングスキル

- コンテンツ企画スキル

- 画像・動画編集スキル

ここでは、誰に・何を・どのように伝えるかを意識したコンテンツ設計が求められます。

例えば、若年ユーザーが多いInstagramへの投稿では視覚的インパクトやテンポ感が重視され、ビジネスマンが多いFacebookでは専門性や信頼感のある表現が求められます。

4-3. 投稿・運用

コンテンツが完成したら、計画に沿って投稿を行い、ユーザーとのやりとりを積み重ねていきます。

この段階で特に活躍するスキルは次の通りです。

- SNSリスク管理スキル

- ユーザーとのコミュニケーションスキル

- タスク管理スキル

- 運用体制の構築スキル

ユーザー対応では、丁寧かつ誠実な姿勢が信頼構築につながります。

一方で、炎上やトラブルの兆しには素早く対応しなければなりません。

また、複数の企画や投稿を同時並行で進めるため、タスクの整理や関係者との連携も不可欠です。

4-4. 分析・改善

投稿後は、反応を分析し、改善につなげるフェーズに移ります。

数値的な指標はもちろん、ユーザーの声からもヒントを得て、次の施策に反映させていくことが大切です。

ここでは、主に「データ分析・効果測定スキル」と「レポーティング・プレゼンテーションスキル」が求められます。

まず、インプレッションやエンゲージメント率などの数値を確認しながら、「なぜこの結果になったのか?」という仮説を立てることが重要です。

その仮説をもとに、投稿の内容や時間帯、表現方法などを調整し、次の行動につなげます。

また、分析結果を共有する際は、改善の方向性まで含めたレポートやプレゼン資料にまとめることで、社内の理解や協力も得やすくなります。

とはいえ、「分析や企画にまで手が回らない」というケースもあるでしょう。

そのような場合は、SNS運用のプロの力を借りることも有効です。

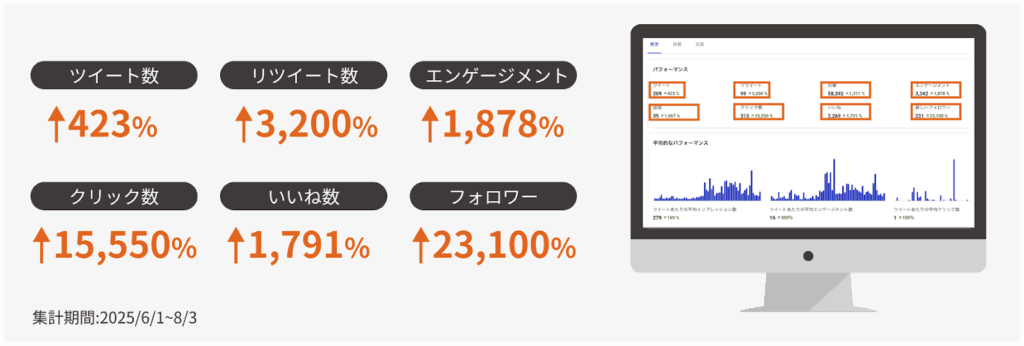

「Brand Hatch株式会社」では、SEOで培った分析力と「記事作成No.1」と評されるライティング力を駆使したSNS運用代行サービスを提供しています。

インプレッション数(投稿がユーザーに表示された回数)をはじめとしたさまざまな指標の分析や、その結果に基づく戦略改善などもお任せいただけます。

無料診断も実施しているため、ぜひお気軽にご応募ください。

5. SNS運用のスキルアップにつながる2つの習慣

SNS運用のスキルを身につけた後も、さらに成果を伸ばすためには、学び続けることが大切です。

日々の業務の中で知識やアイデアを増やすことで、スキルの幅が広がり、結果につながるでしょう。

ここでは、SNS担当者として成長を続けるために役立つ、2つの習慣をご紹介します。

5-1. セミナーや講座で専門知識を深掘りする

SNSは日々進化しており、新しい機能やアルゴリズムの変化が頻繁に起こります。

こうした変化に対応するには、学ぶ時間を定期的に確保することが必要です。

例えば、SNSマーケティングやデータ分析、動画編集、広告運用といった特定分野の専門講座を受講すれば、自分の弱点を補強したり、新しい武器を得たりできます。

特に社外セミナーでは、他社事例や最新の成功パターンに触れられる機会が多く、自社の運用に役立つヒントを効率よく得られるのがメリットです。

業務が忙しいと後回しにしがちですが、学ぶ時間を月に1回でも設けることで、知識と視野を着実に広げられます。

5-2. 他社アカウントを分析する

SNS運用の引き出しを増やすには、他社のアカウントを定期的にチェックすることが有効です。

特に競合や業界外の投稿を観察することで、自分では思いつかない工夫や企画のヒントが得られることがあります。

ただし、表面的に真似するだけでは効果は限定的です。

重要なのは、「なぜこの投稿は多くの反応を得たのか」「どんな意図でこの構成になっているのか」といった裏側まで読み取ることです。

例えば、コメントの誘導方法や写真・動画の構図など、目立たない部分にも多くの工夫が詰まっています。

それらを参考にしつつ、自社のブランドやターゲットに合わせてアレンジすれば、独自性のある改善につなげられるのです。

他社アカウントの分析は、自社のSNS運用を客観的に見直すきっかけになり、発信の質を高めることにもつながるでしょう。

6. まとめ

SNS運用では、リスク管理・ライティング・データ分析・コンテンツ企画・タスク管理・戦略設計・レポーティングなど、さまざまなスキルが求められます。

しかし、最も重要なのは、これらのスキルを駆使してPDCAサイクルを回し、アカウントを継続的に成長させることです。

そのためのリソースやノウハウが不足していると感じるなら、「Brand Hatch株式会社」のSNS運用代行サービスをぜひご検討ください。

戦略設計から日々の投稿、分析・改善まで一気通貫でサポートします。

データに基づいたSNS運用で競合と差をつけたいとお考えでしたら、ホームページから無料相談にお申し込みください。

▼実績