「SNSの担当を任されたものの、何から手をつければよいか分からない」と悩む中小企業のSNS担当者の方もいるでしょう。

中小企業のSNS担当者は、投稿の企画・運用に加え、ユーザーとのやり取りや成果の分析、さらには社内との調整まで、さまざまな役割を担います。

「専門知識がない自分にできるのか」と不安に感じていても、手順とポイントさえおさえれば、効果的なSNSマーケティングは可能です。

この記事では、中小企業のSNS担当者の仕事内容や求められるスキル、運用を始める4ステップを解説します。

限られたリソースでも着実に成果を出したいSNS担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

1. 中小企業のSNS担当者の主な仕事内容

SNS担当者は、コンテンツの企画からデータ分析まで、さまざまな仕事に関わります。

ここでは、担当者が担う4つの仕事を解説します。

1-1. コンテンツの企画・制作

SNS担当者は、ユーザーの関心を引くコンテンツを企画・制作する役割を担います。

文章・画像・動画・ストーリーズ投稿など、媒体や内容に応じて発信手段を使い分ける工夫が必要です。

例えば、商品の魅力をシンプルに伝えたいときは、色味や構図にこだわった写真を活用すると視覚的に印象が残りやすくなります。

一方、制作の裏側やスタッフの人柄など雰囲気や温度感を伝えたいときは、スマートフォンで撮影した短い動画などが効果的です。

このように、見せたい内容や伝えたい空気感に応じて発信手法を選ぶことも、SNS担当者の仕事になります。

1-2. アカウントの運用・管理

SNS担当者のもっとも重要な仕事が、アカウントの運用・管理です。

制作したコンテンツをアカウント上で公開し、日々の発信を継続することは、SNS担当者の基本的な役割でしょう。

また、プロフィールの内容や投稿のデザインを管理し、アカウント全体の印象を整えることも欠かせません。

特に複数のSNSを並行して運用する場合は、企業としてのメッセージやトーンがSNS間でブレないよう注意を払う必要があります。

加えて、掲載内容の正確さや表現の適切さを確認することも重要です。

SNSは企業の顔として見られるため、外部に対して信頼を損なわない情報発信を行う責任があります。

1-3. ユーザーとのコミュニケーション

SNS担当者には、ユーザーとのコミュニケーションを担う役割もあります。

コメントやダイレクトメッセージ(DM)への返信はもちろん、ユーザーが自社について投稿した内容にリアクションすることも欠かせません。

こうした双方向のやり取りがあることで、ユーザーに親近感が生まれ、企業への信頼が深まっていきます。

さらに、誠実な対応は商品のリピート購入や口コミ投稿といった行動にもつながるでしょう。

逆に対応を怠ると冷たい企業という印象を与えかねず、ブランドイメージを損なう要因になりかねません。

信頼を積み重ねる姿勢が、フォロワー満足度の向上と長期的な関係構築に結びつくのです。

1-4. 効果測定・データ分析

SNS担当者には、運用を継続的に改善するための効果測定とデータ分析も求められます。

投稿の反応を数値で把握し、「なぜこの投稿は好評だったのか」「なぜ伸び悩んだのか」といった仮説を立てるのです。

その結果を次の施策に反映させることで、運用の質を高めます。

分析の対象は投稿内容にとどまらず、フォロワーの属性や流入経路など多岐にわたります。

数値の変化を定期的に追い、傾向を把握することで、長期的な戦略の方向性を見極められるでしょう。

このPDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)が、SNSマーケティングの精度を高めるうえで不可欠です。

2. 中小企業のSNS担当者に求められる5つのスキル

SNSマーケティングで成果を出すためには、複数のスキルが求められます。

ここでは、SNS担当者に特に求められる5つのスキルをご紹介します。

2-1. マーケティングスキル

SNS担当者には、マーケティングの基礎知識が欠かせません。

SNSマーケティングの目的はフォロワーを増やすことではなく、売上や顧客獲得といった事業成果につなげることにあります。

そのため、誰に・何を・どのように届けるかを設計するスキルが求められるのです。

自社の商品やサービスが、どのような悩みを持つ人の役に立つのかを理解することで、発信するメッセージに一貫性が生まれます。

さらに、ユーザーがどのSNSをよく利用しているのか、どのような情報に関心を示すのかを把握することも欠かせません。

こうした視点を持つことで、無駄な投稿を減らし、狙った相手に響く発信が可能になります。

マーケティングの土台があると、思いつきや勘に頼らない、戦略的な運用ができるでしょう。

2-2. コミュニケーションスキル

ユーザーと信頼関係を築くためのコミュニケーションスキルも重要です。

SNSでは企業とユーザーの距離が近く、人と人との対話が基本となります。

そのため、画面の向こうにいる相手を意識した、親しみやすく誠実な文章表現が求められます。

また、好意的な反応だけでなく、批判やクレームに冷静に対応できる力も必要です。

特に、意図しない炎上を避けるためには、政治や宗教といったデリケートな話題の扱いや言葉選びに細心の注意を払わなければなりません。

こうしたリスクを回避しつつ、ユーザーの声に耳を傾け、誠実に対話を続ける姿勢こそが、長期的な信頼につながるのです。

2-3. 数字を読み解くスキル

SNS担当者には、数字を正しく読み取る力も求められます。

数値の変化を誤って判断すれば、誤った方向に進んでしまうリスクもあるため、冷静かつ客観的に読み取る姿勢が欠かせません。

例えば、フォロワーが減った場合も「投稿内容が原因なのか」「時期的な要因なのか」を見極めることが大切です。

商品紹介の投稿が続いたことでユーザーが離れたのか、あるいは大型連休でSNS利用者自体が減ったのかといった背景を具体的に考える必要があります。

こうした正しい分析を重ねることで、次に取るべき施策を明確にでき、運用の質を高められるでしょう。

2-4. 情報収集スキル

SNSトレンドの変化が速いため、それに対応するための情報収集スキルも不可欠です。

SNSの世界では、機能やアルゴリズム、ユーザーの関心が常に変化しており、昨日のやり方が通用しなくなることも少なくありません。

例えば、新しい投稿形式が追加された際、それを知らずに従来通りの投稿を続けていては、ユーザーの目に触れる機会を逃す可能性があります。

また、トレンドだけでなく、他社の運用事例にも目を向ける姿勢も重要です。

他社アカウントの投稿事例を観察することで、自分たちにない視点やアイデアに気づけ、コンテンツの表現や切り口の選択肢を広げられるかもしれません。

2-5. プロジェクト管理スキル

SNS担当者は他業務との兼任であるケースが多く、限られた時間で業務を計画的に進める力が不可欠です。

投稿カレンダーなどを用いて「企画→制作→投稿→分析」といった一連の作業を管理し、継続できる仕組みを作る必要があります。

日々の業務に追われるなかでも、優先順位を見きわめてリソースを配分しなければなりません。

担当者一人で複数のタスクを抱えることも多いため、作業ごとのスケジュールを可視化し、進行状況を把握することが重要です。

万が一のトラブルにも柔軟に対応できるよう、あらかじめ余裕を持った計画を立てることが求められます。

一方で、こうしたスキルを身につける時間がない、あるいは自信がないと感じる方もいるでしょう。

ですが、ご安心ください。

「Brand Hatch株式会社」のSNS運用代行サービスでは、SNS運用担当者に必要なスキルを網羅した専門家が、貴社に代わって戦略的なSNS運用を実現します。

サービス内容や成功事例をまとめた資料も無料でダウンロードいただけますので、リソース不足やノウハウ不足を解消し、最短で成果を出したい方はぜひご確認ください。

3. 中小企業のSNS担当者が運用を始める4ステップ

「何から手をつければよいの?」という方も多いのではないでしょうか。

そこで、SNSマーケティングを始めるうえでおさえたい要素を、4つのステップに分けてわかりやすくご紹介します。

3-1. 【ステップ1】目的(KGI)と目標(KPI)を決める

SNSマーケティングで成果を上げるためには、運用目的を明確にする必要があります。

目的があいまいなままでは、どのような投稿をするべきか、どの成果を測定するべきかが定まりません。

具体的には、ビジネス上の最終ゴールである「KGI(Key Goal Indicator)」と、その達成度を測る中間目標である「KPI(Key Performance Indicator)」を設定しましょう。

KGIとは事業の最終目標を指し、例えば「問い合わせ件数を月20件に増やす」や「ネットショップの売上を前年比10%アップさせる」といったものです。

一方KPIはKGI達成のための中間指標であり、クリック数やフォロワー増加数などが該当します。

登山における「頂上」がKGI、「各合目」がKPIと捉えるとわかりやすいでしょう。

どこを目指し、そのために何を計測するのかを決めることが、SNSマーケティングの最初の一歩となります。

3-2. 【ステップ2】ターゲットとペルソナを設定する

次に、情報を届けたい相手を具体化しましょう。

届けたい相手が明確でないと、投稿内容や伝え方に一貫性が生まれず、伝えたい情報が埋もれる恐れがあります。

まずは「30代・子育て中の女性」といった大まかなターゲット像を設定しましょう。

そのうえで、より具体的な人物像であるペルソナを設計します。

名前や年齢などの基本情報に加えて、「休日の過ごし方」「日常の悩み」「よく使うSNS」など、生活背景まで思い描くことがポイントです。

「この人ならどう感じるか?」という視点を持つことで、発信する内容やタイミングを判断しやすくなり、ユーザーに響くコンテンツを作りやすくなります。

3-3. 【ステップ3】アカウントのコンセプトを決める

ユーザーに信頼されるアカウントをつくるためには、発信のトーンや方向性に一貫性を持たせることが重要です。

そのためには、アカウントのコンセプトをあらかじめ明確にしておく必要があります。

例えば、「親しみやすい友人のような存在」や「頼れる業界の専門家」といったように、発信者としての立ち位置を決めましょう。

あわせて、文章の語り口や絵文字の使い方、写真の色味といった「トーン&マナー(トンマナ)」も統一しておくと、投稿ごとの印象にばらつきが出にくくなります。

コンセプトが決まっていれば、「どんなテーマを扱うべきか」「どこまでカジュアルな表現にするか」などの迷いを減らせるでしょう。

その結果、アカウント全体に統一感が生まれ、ユーザーにも信頼感を与えやすくなります。

3-4. 【ステップ4】運用ルールを決める

アカウントの方向性が固まったら、運用ルールを決めましょう。

ルールがないまま運用を始めると、投稿のタイミングや内容を毎回その場で判断することになり、担当者の負担が大きくなります。

また、特定の人に頼りきりの状態では、担当者が忙しくなったり交代したときに、運用が止まる恐れもあるでしょう。

例えば、投稿の頻度や時間帯を「週3回、月・水・金の昼12時または夜20時に投稿」と決めれば、スケジュールを迷わず立てられます。

「担当者が下書きを作成し、上司が最終確認を行う」といった承認フローや、「敬語を基本にし、絵文字は控えめに使う」といった言葉遣いの方針も決めておきましょう。

このように運用ルールを整えておけば、どんな担当者でも一定の基準で運用を進められ、投稿内容にも一貫性が生まれます。

4. SNS担当者が確認するべき3つの指標

SNSの効果を高めるためには、運用の成果を客観的に評価し、改善していくことが欠かせません。

感覚に頼らず数値で振り返ることで、どの投稿が効果的だったのか、なぜ成果が出なかったのかを判断しやすくなります。

ここでは、SNS担当者が特に確認するべき3つの指標をご紹介します。

4-1. フォロワー数

フォロワー数の増減は、アカウントの影響力や成長を示すもっとも基本的な指標のひとつです。

例えば、ある投稿をきっかけにフォロワーが増えた場合は、そのテーマや見せ方がユーザーの関心を引いたと考えられます。

反対に、フォロワーが減ったときは、直前の投稿内容やタイミングを振り返ることで、改善点のヒントが得られるかもしれません。

フォローしてくれたユーザーには、その後の投稿も届きやすくなり、自社の商品やサービスに関心を持ってもらえるチャンスが広がります。

そうしたユーザーに向けて情報を発信し続けることで、関心をより高めたり、購買や問い合わせといった具体的な行動につなげやすくなるのです。

4-2. インプレッション数

SNS投稿の効果を測るうえでは、インプレッション数(表示回数)の確認も欠かせません。

インプレッション数とは、投稿がユーザーの画面上に表示された回数を表す指標です。

たとえ同じ人が何度見たとしても、その都度カウントされます。

例えば、1人のユーザーが1つの投稿を3回目にした場合、インプレッション数は「3」となります。

インプレッション数が多ければ、それだけ投稿が多くの人の目に触れている、または繰り返し表示されている状態といえるのです。

投稿の内容やサムネイル画像が興味を引いたり、検索に引っかかりやすいハッシュタグを使っていたりする可能性も考えられるでしょう。

一方で、インプレッション数が少ないときは、投稿そのものがユーザーのタイムラインに表示されていない、あるいはスルーされていることが要因かもしれません。

表示回数が伸び悩んでいる場合は、見られるための工夫が足りているかを見直すことが重要です。

投稿時間帯・導入文・ハッシュタグの設計など、最初に目に留まる部分に課題がないかを振り返りましょう。

4-3. エンゲージメント率

エンゲージメント率は、投稿がどれほどユーザーの関心を集めたかを測るための指標です。

具体的には、「いいね」「コメント」「シェア」「保存」といったユーザーのアクション(=エンゲージメント)の総数を、その投稿がユーザーの画面に表示された回数(=インプレッション数)で割って計算します。

この数値が高いほど、投稿に対して多くの人が積極的に反応したことを意味し、内容への関心や共感が強いといえるのです。

また、エンゲージメント率の高い投稿は、プラットフォーム上で「ユーザーにとって価値がある」と判断されやすく、タイムラインやおすすめ欄で表示される可能性も高まります。

その結果、投稿がさらに多くの人の目に触れやすくなり、認知度の向上や新たなフォロワーの獲得につながる可能性があります。

5. 中小企業のSNS担当者がレポートを作る3つのポイント

運用の成果を社内で正しく評価してもらうには、数字の伝え方が重要です。

ここでは、SNSマーケティングのレポートを作成する、3つのコツを解説します。

5-1. 目的達成度と事業への貢献を伝える

SNSレポートでは、どの数字が、どのような成果に結びついたのかを伝えることが重要です。

「フォロワーが100人増えました」と成果を並べるだけでは、事業への貢献度が伝わらないこともあります。

例えば「フォロワーが100人増加した結果、ネットショップへのアクセスが30件増え、新規顧客との接点が広がった」と報告すれば、SNSの役割が明確になるでしょう。

数字を並べるのではなく、どう役に立ったのかも伝えることで、上司や経営層にも納得感のあるレポートになります。

5-2. 誰でも理解できる言葉とグラフで示す

「インプレッション数」や「エンゲージメント率」といった専門用語を使うと、相手に伝わらない可能性があります。

例えば、「エンゲージメント率」は「投稿を見た人のうち、反応してくれた人の割合」など、誰にでも分かる言葉にいい換えましょう。

分かりやすく伝えるうえでは、グラフの活用も有効です。

数値の変化は棒グラフや折れ線グラフで視覚的に示すと、状況を一目で理解してもらえます。

5-3. 考察と改善プランを添える

レポートを単なる活動報告で終わらせないために、「なぜこの結果になったのか?」という考察と、「次に何をするか?」という具体的なアクションプランを記載しましょう。

「投稿Aの反応がよかった理由は〇〇でした。来月はこのテーマでシリーズ投稿を実施します」といった形でまとめると、担当者の主体性や戦略性が伝わります。

事実・考察・次のプランをセットで示すことで、経営層からの信頼と協力を得やすくなるはずです。

6. 中小企業のSNS担当者が直面しやすい3つの悩み

「運用を始めたけどうまくいかない」というケースは少なくありません。

ここでは代表的な3つの悩みを解説します。

6-1. 投稿のネタが尽きる

運用を始めた当初は順調でも、次第に「今日は何を投稿しよう」と悩み、手が止まることもあるでしょう。

これは、多くのSNS担当者が一度は直面する悩みです。

背景には、投稿計画が立てられていないことが考えられます。

行き当たりばったりで運用していると、アイデアが尽きるのは無理のないことです。

さらに、「毎回バズらせなければ」という完璧主義が、かえって自分自身にプレッシャーをかけ、投稿のハードルを必要以上に高くしてしまうこともあります。

6-2. 社内の協力が得られない

社内でSNSの必要性や役割が十分に理解されず、他部署との連携がうまくいかないことがあります。

例えば、新商品やキャンペーンに関する情報が担当者に共有されなければ、投稿のタイミングを逃したり、内容が薄くなったりするでしょう。

情報が集まらないまま無理に発信を続けると、成果が出にくくなり、担当者自身の負担感も増します。

また、身近に相談できる相手がいない環境では、悩みを抱え込みやすく、モチベーションの低下にもつながりやすいため注意が必要です。

6-3. 批判的なコメントや炎上が怖い

SNS担当者にとって、批判的なコメントや炎上への不安は大きな悩みのひとつです。

SNSは誰でも自由に投稿内容を見たり反応したりできる場であるため、どれだけ慎重に発信しても、思わぬ形で否定的な意見が寄せられることがあります。

実際に炎上事例を見聞きすると、「何を投稿しても叩かれるのでは」と感じてしまい、無難な内容しか発信できなくなることもあるでしょう。

そのような状態が続くと、SNSマーケティングそのものが心理的な負担になりかねません。

そうした不安を和らげるには、投稿前に第三者に内容をチェックしてもらうことをおすすめします。

ただし、リソースが限られる場合はそうした体制を構築することも難しいでしょう。

そのような場合は、SNSマーケティングのプロに運用を任せることも選択肢です。

「Brand Hatch株式会社」のSNS運用代行では、SEOのトレンド分析でネタ切れを防ぎ、「記事作成No.1」と評されるライティング力で炎上リスクを抑えつつエンゲージメントを高めます。

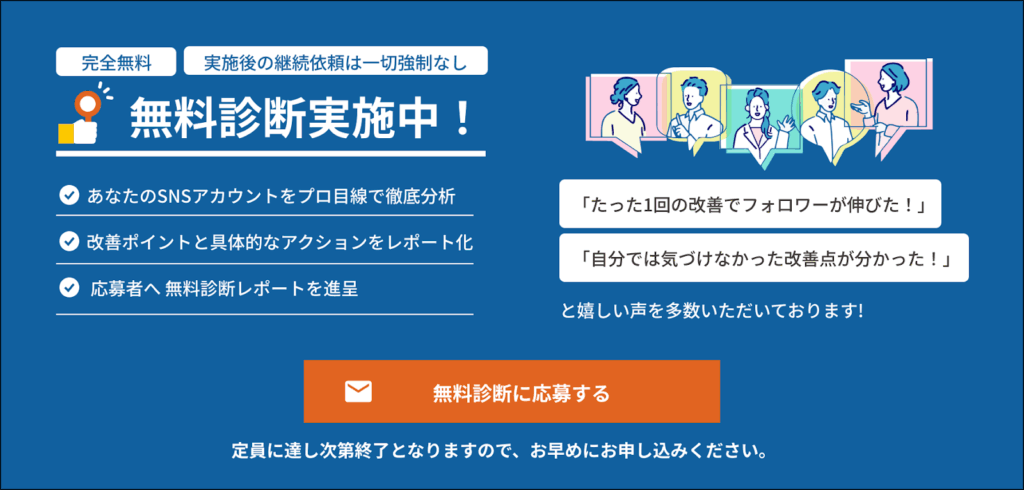

無料診断も実施中ですので、日々の運用の不安から解放されたいとお考えでしたら、ホームページからぜひご応募ください。

7. 中小企業の担当者がSNSマーケティングで成功するためのポイント

限られたリソースのなか、SNSで成果を上げるためには、ポイントをおさえた運用が不可欠です。

ここでは、誰でも実践できる3つの工夫をご紹介します。

7-1. 売り込みではなくお役立ち情報を届ける

SNSマーケティングで成果を出すためには、宣伝ばかりではなく、ユーザーに価値のある情報を届ける姿勢が重要です。

SNSのユーザーは、楽しさや学びなど、自分にとって役立つ情報を求めています。

それだけに、企業からの一方的な売り込みには敏感です。

宣伝ばかりを繰り返すと、かえってフォローを外されてしまうおそれもあります。

お役立ち情報として発信する内容としては、八百屋であれば「旬野菜の保存方法」、工務店であれば「簡単DIYのコツ」のように、日常的に活用しやすい内容がおすすめです。

こうした投稿が信頼を生み、ファンや見込み客の獲得につながります。

7-2. ユーザーとのコミュニケーションを楽しむ

SNSマーケティングでは、フォロワーとのやり取りを楽しむことが大切です。

「いいね」やコメント、応援メッセージ、ちょっとした感想などは、画面の向こうにいるユーザーからのリアルな反応といえます。

こうした反応に対して丁寧に返信したり、感謝の気持ちを伝えたりすることで、相手との信頼関係も少しずつ築かれていきます。

やり取りを重ねるうちに「投稿を楽しみにしてくれている人がいる」と実感できるようになり、担当者自身の心理的な負担も軽くなるでしょう。

ただの業務としてではなく、人とのつながりを感じながら運用することが、継続するうえで大きな支えになります。

7-3. 短期的な成果を求めない

SNSマーケティングで結果を出すまでには時間がかかる、と理解しておくことも大切です。

すぐにフォロワーが増えたり反応が集まったりするとは限らず、特に運用初期は「いいね」やコメントが少なくても不思議ではありません。

フォロワーとの信頼関係は、継続的な発信を通じて少しずつ築かれていきます。

「とりあえず3か月続けてみる」といった中長期の視点を持ち、毎回の結果に一喜一憂せず取り組む姿勢が求められます。

成果を出すことよりも、投稿を無理なく続けられる体制を整えることが先決です。

例えば、「週に1回投稿する」「月初に1か月分のネタを決める」など、あらかじめ計画を立てると続けやすいでしょう。

8. まとめ

SNS担当者の仕事は多岐にわたりますが、もっとも重要なのは、継続できる仕組みを作るこ

とです。

まずは「目的と目標の設定」「ターゲット像の明確化」「アカウントの世界観の統一」「具体的なルール作り」という4つのステップから始めてみましょう。

とはいえ、ほかの業務と並行してSNSを運用することは簡単ではありません。

日々の業務に追われ、戦略的なSNS運用まで手が回らないというお悩みは、多くの企業様が抱えています。

そのような場合は、「Brand Hatch株式会社」のSNS運用代行サービスをぜひご検討ください。

最新のAI技術を活用して企画・制作を効率化しつつ、SEOの知見に基づいたハッシュタグ戦略や、ユーザーの心を動かす「バズる投稿」で成果を追求します。

データに基づいたSNS運用に興味のある方は、ホームページから無料相談にぜひお申し込みください。

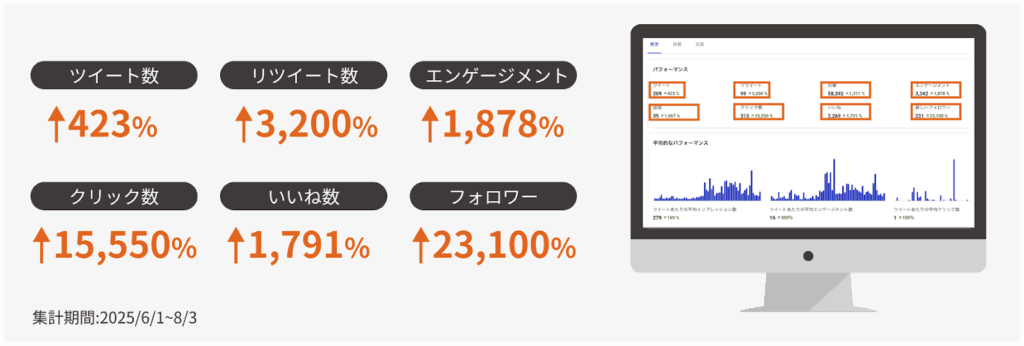

▼実績